問題排查:介電常數測試中常見的誤差來源與數據校正方法

- 發布時間:2025-11-18

- 分類:技術文章

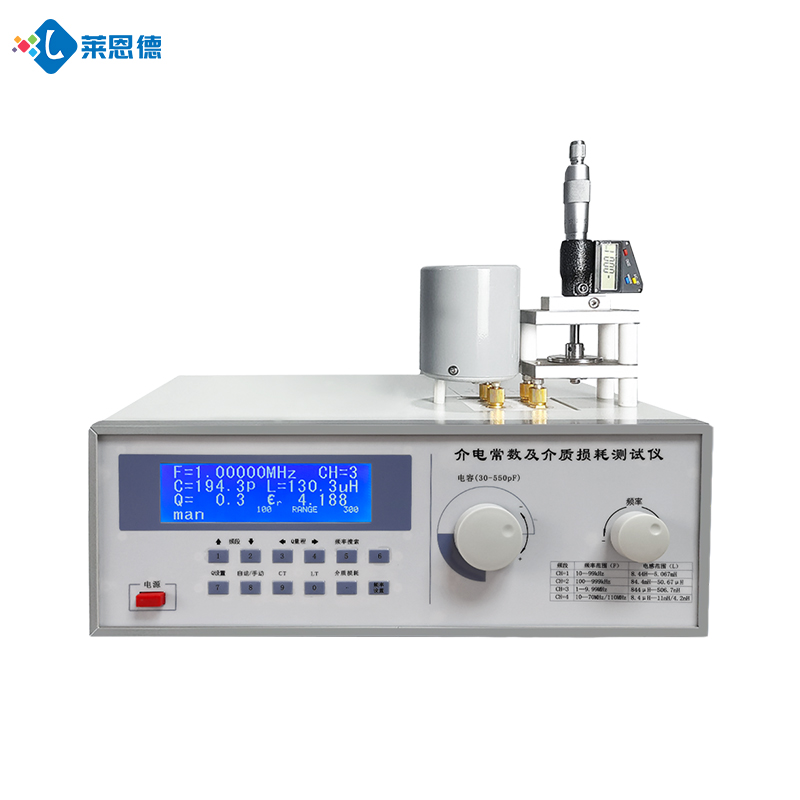

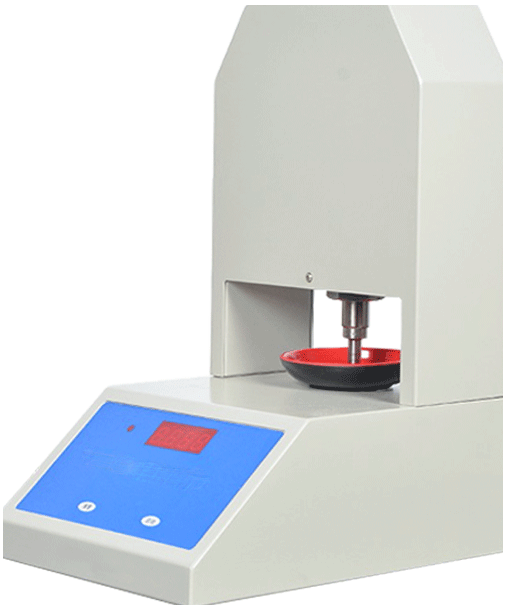

介電常數測試儀是用于精確測量固體、液體絕緣材料介電常數(ε′)及介質損耗因數(tanδ)的專業儀器,其核心價值在于通過量化材料的極化與能量損耗特性,為電子、通信、材料科學等領域提供關鍵性能參數。在介電常數測試中,誤差來源廣泛且復雜,需通過系統化方法進行數據校正。以下從誤差來源分類、校正方法及LD-JD1設備適配性三個維度展開分析:

一、誤差來源分類與影響機制

1. 材料相關誤差

種類與狀態差異:不同PCB板材(如FR-4、ROGERS)的基體樹脂、填充物及添加劑影響介電性能。濕度是關鍵因素,水的介電常數(約80)遠高于PCB材料,少量水分即可顯著改變結果。

各向異性:線路板材料在x-y平面與z軸方向介電常數不同,導致測量值偏離真實值。

制備缺陷:粉末樣品壓實程度不均會使孔隙率差異達10%,導致介電常數波動8%-12%;液體樣品氣泡混入會拉低整體值。

2. 設備與測試方法誤差

精度與校準:設備長期使用后電容測量模塊漂移,若未及時用標準片(如ε=2.1的聚四氟乙烯)校準,誤差可能超5%。

方法局限性:諧振法在高頻段可能無法捕捉材料動態極化效應,導致介電常數低估。

3. 環境與操作誤差

溫濕度波動:濕度>60% RH時,吸濕性材料(如紙基覆銅板)表面吸附水分子,極化特性改變。

電磁干擾:工頻電源諧波(50Hz、100Hz)或強電磁設備(如電機)產生空間場干擾,導致信號失真。

操作不當:電極接觸不良(接觸壓力<0.1MPa)或樣品處理不當(如未真空脫氣)會引入誤差。

二、數據校正方法與實施步驟

1. 溫度校正

原理:介電常數與溫度呈線性關系,多數材料溫度系數αε為ppm/℃。

步驟:

測量待測物質介電常數及溫度。

根據已知溫度-介電常數關系計算校正系數。

將測量值乘以校正系數,例如:若25℃時ε=4.5,溫度升至50℃(αε=100ppm/℃),則校正后ε=4.5×(1+0.001×25)=4.6125。

2. 頻率校正

原理:介電常數隨頻率變化,高頻下極化滯后效應顯著。

步驟:

測量材料在不同頻率下的介電常數。

根據頻率-介電常數關系建立數學模型(如德拜弛豫方程)。

通過模型反推目標頻率下的真實值,例如:FR-4在10GHz下ε'從4.5降至4.2,需通過模型修正。

3. 誤差補償技術

接觸電阻補償:采用帶彈簧加壓的電極夾具,確保接觸壓力≥0.1MPa,減少接觸電阻影響。

寄生電容濾除:在信號輸入端并聯100nF電容(高頻旁路)和100μH電感(低頻扼流),組成LC濾波網絡。

邊緣場抑制:對固體片狀材料采用保護電極結構,在主電極周圍增加同電位保護環,隔離邊緣電場。

4. 樣品制備優化

粉末樣品:用壓片機在20MPa壓力下壓制成厚度均勻的圓片,同一批樣品壓制3片,每片測量5次后取平均值。

液體樣品:真空脫氣處理(-0.1MPa靜置30分鐘),沿圓柱電極內壁緩慢傾倒,避免沖擊產生氣泡。

固體樣品:表面用無水乙醇擦拭除塵,確保與電極良好接觸。

LD-JD1介電常數測試儀自動諧振點搜索和殘余電感扣除功能可顯著降低高頻測試誤差,適合新能源材料研發等高精度場景。

- ⇐上一篇:精準施肥灌溉,從一臺土壤水分溫度鹽分PH測定儀開始

- ⇒下一篇:沒有了!

在線咨詢

在線咨詢 微信

微信 一鍵電話

一鍵電話